在校园融合的大背景下,我们始终将目光聚焦于特需儿童的成长与发展。不仅关注特需儿童在校园中的日常行为规范,也重视他们自我情绪调控能力的培养。为了进一步推动特需儿童的成长,广州扬爱于12月为特需儿童设计了定制化的课堂活动,开展了“校园常规训练”“小龄儿童情绪训练”“情绪调控训练”系列课程 。课程中还引入了大量的实践环节,让孩子们在实际场景中运用所学知识,加深理解和掌握。通过角色扮演、小组互动等趣味形式,激发孩子们主动参与的热情,在轻松愉快的氛围中学习、成长。

特需儿童在普小往往会出现一些问题,比如课堂不关注主教老师、不执行课堂指令、课堂上容易出现影响课堂的行为等等,这些行为都会影响到孩子的学业、校园生活。校园常规课程围绕课堂适应行为检核表的内容以及小学生需要具备的基础能力开展,如:上课铃声响起回到座位、上课“先举手后发言”、根据课程表自主收拾书包等,帮助特需儿童更好地适应校园生活。

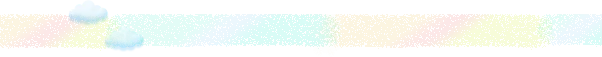

首先,明确课堂基本规则:上课不能随意离开座位,保持安静认真倾听,有问题需先举手等。接着,带领学生们认识校园场所,熟悉学校整体环境与教室布局,了解每个场所的用途。随后,进行上下课与老师问好的情景模拟,让学生们在实践中牢记规则。

课堂开始,引导学生们了解课后10分钟可以进行的活动,如准备好下节课书本、喝水、上厕所等。之后,进入学习整理书包环节,认识上学必备物品,包括书包、课本、作业本、水杯等,并通过实际课堂练习将物品有序放进书包,培养自主处理和实际动手能力,增强独立意识。

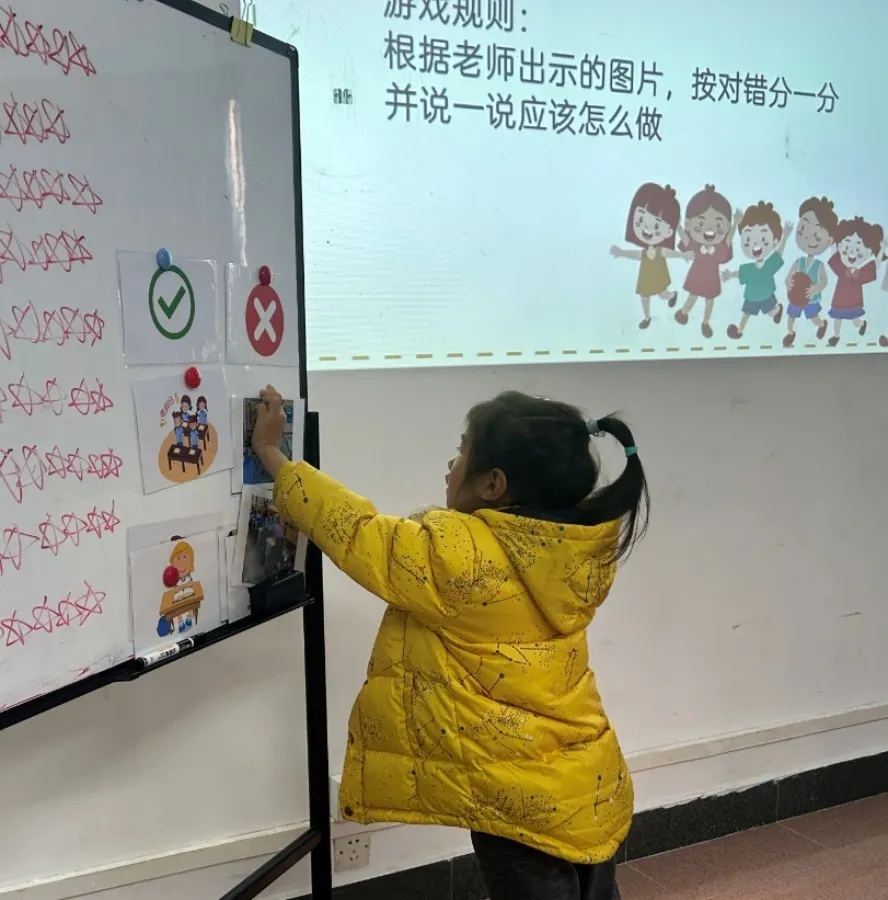

先通过辨认书本封面特征的方式,帮助区分不同科目的课本。随后,引入课程表的学习,让学生们了解课程表的作用,掌握查看课程表的方法,为合理安排学习做好准备。

借助情景故事,让学生会们理解在别人给自己派发作业本时,应该说“谢谢”来表达感谢。接着,设置如“没有笔”的情景,教导学生在遇到困难时向老师、同学求助,比如向同学询问:“可以借我一支笔吗?” 以此提升社交能力。

对于特殊需要儿童而言,很多情绪可能存在理解与表达上的困难。课程通过引导学生分析自己的情绪状态,并将情绪分为四个颜色的区域,使用四个颜色来帮助孩子根据他们的情绪和警觉性水平来确定他们当下的感受,并制定他们的情绪调节策略。

课程首日,老师和同学们热情地互相做自我介绍,彼此熟悉后,在老师的组织下,分成了活力少年组和中国铁路组。随后,老师带领大家认识蓝、绿、黄、红四种颜色及其对应的情绪区域,通过播放视频、展示图片,帮助学生们轻松记住了这些知识。

正式上课时,老师以作业为切入点,引出“我会在什么区域”这一主题。随后,老师鼓励同学们分享近期经历,分析事件发生后自己所处的情绪区域和具体表现,引导他们在回忆中体会情感。为帮助同学们加深理解,老师还播放了生动有趣的短视频 。

课程第三天,老师先带领同学们回顾上节课知识,帮助大家巩固记忆。接着,一起学习了在不同情绪区域下,身体在速度、肌肉、呼吸等方面的反应,还细致分析了出现这些情绪时的个人表现,帮助同学们深入认识情绪的外显行为。经过前两天课程的磨合,小朋友们团队意识显著提升,课堂上积极举手,踊跃回答问题。

课程最后一天,老师化身趣味讲师,将情绪的导火线比作炸弹和鞭炮,帮同学们轻松理解这个抽象概念。课堂上,跳圈圈游戏欢乐开场,同学们一边玩,一边复习旧知、学习新内容,积极性高涨,氛围十分活跃。课程结束时,老师拿出精心准备的礼品和奖状,一起合影留念。

不同年龄段的孩子的情绪表现和对情绪的感知态度是不一样的,对于有特殊教育需求的儿童来说,沟通并融入社会的过程中,情绪理解与表达尤为重要。通过学习,孩子们们能够认识不同的情绪,如快乐、忧伤、生气、害怕等,了解每种情绪的表现和感受,能够识别自身与他人情绪,理解情绪产生的外部因素,掌握调适情绪的方法。

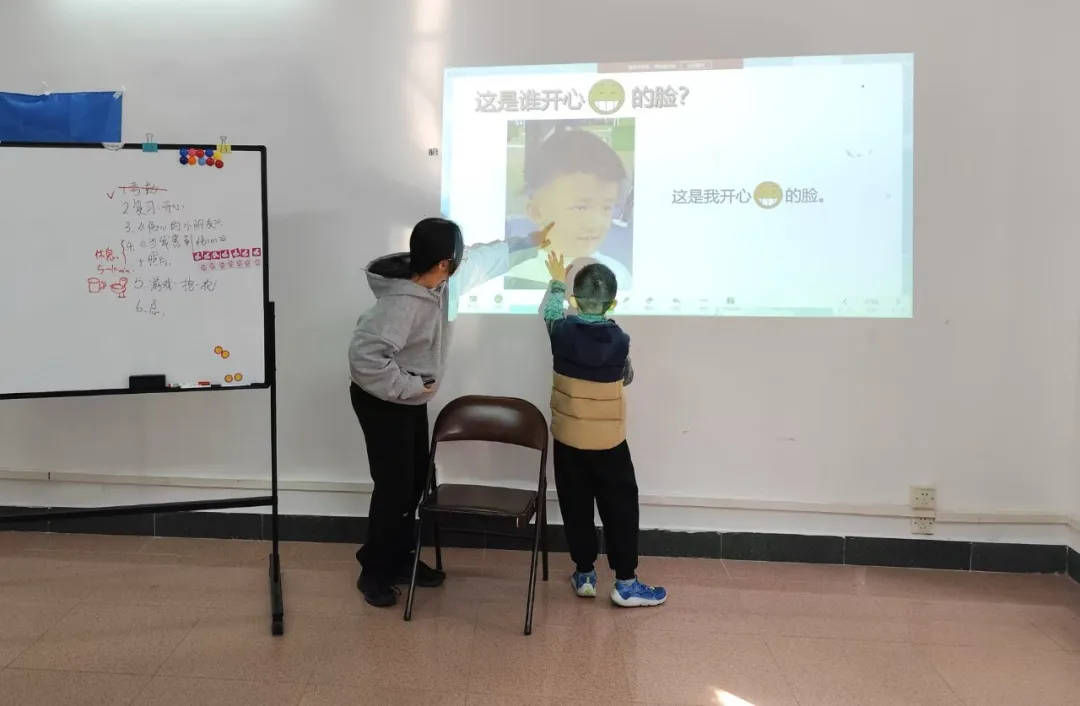

热身游戏及“吹泡泡”环节中,小朋友们迅速被吸引,积极跟随节奏做肢体律动和互动,阅读绘本、分享故事,小朋友们在玩乐中理解”开心“的情绪,开始学会用句子表达自己的情绪。

通过视频,小朋友们切实感受到伤心情绪,也了解了伤心时的表情。在“伤心照相机”环节,小朋友们模仿老师低头、擦眼泪的伤心动作,再引导学生通过抱一抱自己来缓伤心情绪。

在活动进程中,小朋友们跟随着老师的每一个示范动作,渐渐领会“生气”情绪的特征,如嘟嘴、皱眉等。进入分类游戏环节,面对不同的表情,大家也能迅速在其中捕捉到代表“生气”的表情,对这一情绪特征的有了良好理解与掌握。

最后一个主题环节,通过游戏和绘本小朋友们成功解锁了识别和表达“害怕”情绪的技能。当感到不安时,能说“我害怕了”,还会因为害怕心跳加速、呼吸急促。不仅如此,大家还掌握了缓解害怕情绪的方法,比如深呼吸,让自己平静下来;或是与身边的人拥抱,获取安慰与支持 。

感谢支持

唯品会公益

扬善筑爱助阿甘圆梦

END

.png)